ポルノグラフィティ

《〇〇選》

《もっと評価されるべき》

《歌詞解釈》

「メビウス(仮)」の可能性〔ぬいぐるみ、ネオメロドラマティック、老いた人〕

《ライブ感想》

「続・ポルノグラフィティ」感想〔おったまげて我が目を疑い震えた〕

「暁」感想[何度も終わりが来て時間感覚がバグった。そして温故知新な新曲]

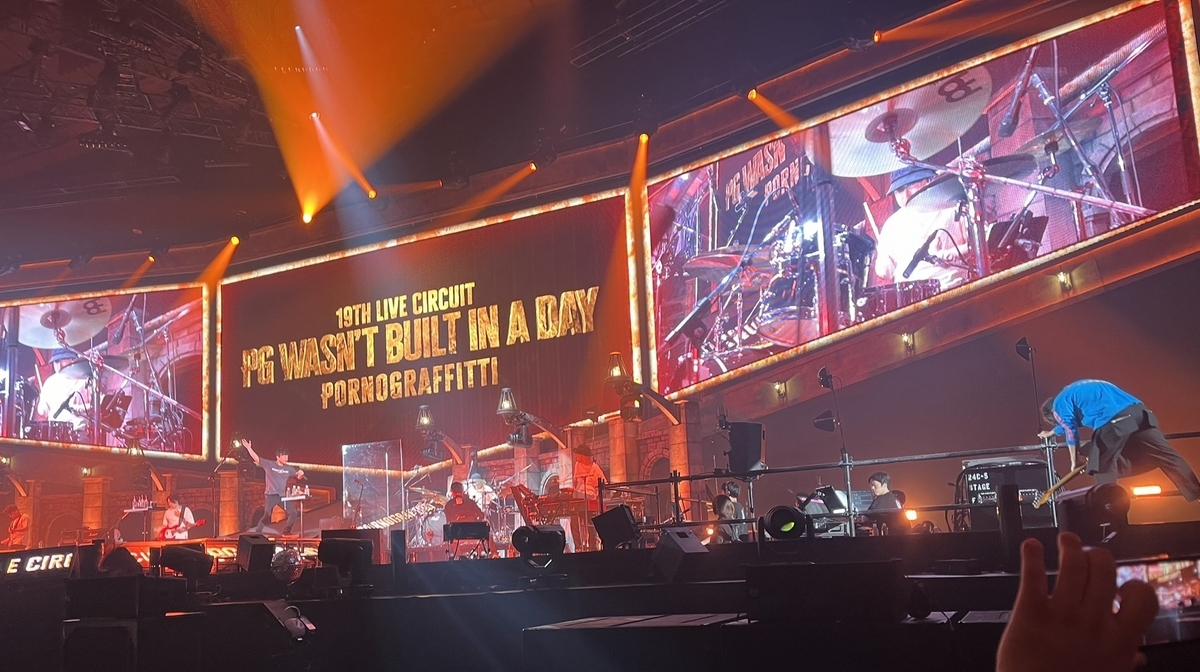

「PG wasn't built in a day」の簡単な感想

《アルバム感想》

〈岡野昭仁〉

1stアルバム『Walkin' with a song』感想

《そのほか》

音楽系

《アルバム感想》

《そのほか》

King Gnu、Official髭男dism、ハルカトミユキ[ブロガー経由で聴き始めたアーティスト]

映像作品

《最近見た存在する映画》

―2021年―

(ベスト5:「ミッドサマー 」「閃光のハサウェイ」「一分間タイムマシン」「バスターの壊れた心」「残酷で異常」)

09月(残酷で異常/狂った一頁/幻夢戦記レダ/ゴジラ/サイコ/ゴーストバスターズ)

10月(ミッドサマー/ジェーンドゥーの解剖/俺たちホームズ&ワトソン/片腕マシンガール)

11月(閃光のハサウェイ/SF巨大生物の島/カフカ「変身」/ヘンゼル&グレーテル/一分間タイムマシン/とっくんでカンペキ)

12月(ソウ/バスターの壊れた心/昆虫怪獣の襲来/項羽と劉邦 鴻門の会/あたおかあさん/ヤツアシ)

―2022年―

(ベスト5:「スキャナーズ」「ヘレディタリー」「孤独なふりした世界で」「メメント」「ドロステのはてで僕ら」)

1月(コマンドー/カルト/道化死てるぜ!/銀河ヒッチハイクガイド)

2月(マーズ・アタック!/ヘレディタリー/透明人間/ディアボロス/良いビジネス)

4月(プラットフォーム/ビンゴ/名探偵コナン 時計じかけの摩天楼/スマイル/Run Baby Run)

5月(曲がれ!スプーン/トップガン/ゾンビーバー/地下に潜む怪人)

6月(ハードコア/イミテーション・ゲーム/プロジェクトA/玩具修理者/Shutdown)

7月(ウィッカーマン/スキャナーズ/ゲーム/デッドコースター/縛られた)

8月(夏への扉/ポーカーナイト/蜂女の恐怖/デッド寿司/健太郎さん/高飛車女とモテない君)

9月(ガンズ・アキンボ/孤独なふりした世界で/ショウタイム/ストーカー/ジャックは一体何をした?/ANIMA)

10月(メメント/コラテラル・ダメージ/パニック・フライト/ミッション:インポッシブル/靴屋と彼女のセオリー/Two Balloons)

11月(キャメラを止めるな!/トレマーズ/ドロステのはてで僕ら/ルール/DAICON FILM版 帰ってきたウルトラマン/16.03)

12月(ファイト・クラブ/一度も撃ってません/必殺!恐竜神父/デストイレ/ドッペルゲンガー/Lost Senses)

―2023年―

(ベスト5:「ユージュアル・サスペクツ」「トップガン マーヴェリック」「騙し絵の牙」「ゴーン・ガール」「MONDAYS」)

1月(ユージュアル・サスペクツ/凍った湖/タッカーとデイル/ヒルコ/チャンスの神様/それからのこと、これからのこと)

2月(賢者の石/秘密の部屋/アズカバンの囚人/炎のゴブレット/不死鳥の騎士団/謎のプリンス/死の秘宝 PART1/死の秘宝 PART2)

3月(トップガン マーヴェリック/ゲット・アウト/スリー・フロム・ヘル/ファウスト/お雛様のヘアカット/おるすばんの味。)

4月(ノイズ/ミラクル・ニール!/ハード・コア/悪夢のエレベーター/I Just Wanted to See You/滲み)

5月(真・三國無双/かっこいいスキヤキ/アフリカン・カンフー・ナチス/とっととくたばれ/Letter to you/逢魔時の人々)

6月(名探偵ピカチュウ/隣のヒットマン/ブラック・レイン/マンディブル/ひとまずすすめ/ひとまずすすんだ、そのあとに)

7月(八つ墓村/プラネット・オブ・ロボット/Mr.&Mrs. スミス/パーム・スプリングス/ラ・ジュテ/モーレツ怪獣大決戦)

8月(騙し絵の牙/死体語り/ゲームの時間/N号棟/二人でお茶を/そこにいた男)

9月(地獄の黙示録/ゴーン・ガール/バブルへGO!! /僕らのミライへ逆回転/真夜中モラトリアム/ワールドオブザ体育館)

10月(明日への地図を探して/ロブスター/ビバリウム /PicNic/毒/白鳥)

11月(MONDAYS/ウィッチサマー/セミマゲドン /もしも昨日が選べたら/奇才ヘンリー・シュガーのワンダフルな物語/ネズミ捕りの男)

12月(コマンドーニンジャ/18歳の"やっちまえ"リスト/デス・レース /クレイジー・キラー/サマーゴースト/フランケンシュタインの怪物の怪物)

―2024年―

1月(きさらぎ駅/ザ・シスト/アドレノクロム/ヴィーガンズ・ハム/マレヒト/狐狸)

2月(ベイビー・ドライバー/ゴーストライダー/バーン・アフター・リーディング/ファイナル・ガールズ/予定は未定/失恋科)

3月(ドグラ・マグラ/21ジャンプストリート/フォードvsフェラーリ/地球、最後の男/パパにとってママは?/黄金色の情景)

《最近見た存在しない映画》

―2021年―

(ベスト5:「ビーイング」「劇場版ヒストリエ 完結篇」「脱走と追跡のサンバ」「劉邦と項羽」「アゲハ蝶とそのほかの物語」)

10月(ビーイング/ボッコちゃん/劇場版ヒストリエ 完結篇/文字を喰う人)

11月(脱走と追跡のサンバ/プリティ・マギー・マネーアイズ/劉邦と項羽/ニッポンの農業の夜明けの始まり/暗がり)

12月(アゲハ蝶とそのほかの物語/ショート・ストーリーズ/エコに行こう!/三国志な一日/生涯)

―2022年―

(ベスト5:「ゴースト&レディ」「スペースキャットvsアースキャット」「ご機嫌直しまであと何単位?」「蟲の恋」「組織は文字でいっぱい!」)

1月(乙嫁語り/色彩、豊かな日常/夢野久作の「冗談に殺す」/時は貨幣なり)

2月(ゴーレム ハンドレッド・パワー/珈琲ハウスへようこそ/白猫姫/歩道橋の上から見た光景)

4月(美亜へ贈る真珠/フラッシュ・ムービー/ちょっとだけUターン/旅に出よう)

6月(命のネジを巻く旅人サバロ/熱いぜ辺ちゃん!/天使のわけまえ/瞳の奥をのぞかせて/花束と空模様の理由)

7月(そばかすのフィギュア/クラッピー・オータム/流浪の民/夢みる頃を過ぎても/ご機嫌直しまであと何単位?)

8月(ゴースト&レディ/死ね、マエストロ、死ね/嘔吐した宇宙飛行士/蟲の恋/ネコと時の流れ)

9月(コンフェッション/シリウス・ゼロ/悪霊少女/組織は文字でいっぱい!/なき声)

10月(スペースキャットvsアースキャット/戦いの華/スーパーウルトラメガバトルドッチボールマッチ/ウオッチ・メイカー/宝石の値打ち)

11月(ネオ・デビルマン/永遠の森/頼むからゼニを使ってくれ!/猫語の教科書/魔法と科学)

12月(リボーンの棋士/シンパスティック・ドリーム/すべての種類のイエスたち/天下無敵宇宙大将軍コーケイ/眼は語る)

―2023年―

(ベスト5:「天使のハンマー」「鄭七世」「閣」「時が乱れ過ぎている!」「害虫駆除」)

2月(天使のハンマー/ファスト・ミュージック/もう勘弁してくれ!/スター・マウス/贈り物の意味)

3月(花と機械とゲシタルト/閨/ステンレス・スチール・リーチ/もう一度あなたと生きたいから、一緒に死にましょう/宇宙船生物号)

4月(裏バイト:逃亡禁止 劇場版/プロット・プロップ・プロンプト/鬨/鄭七世/未明の友)

5月(AWAY/閣/異星人対策完全マニュアル/ミュージック/走る)

6月(ソーシャル・エンジニアリング/スピニング/闢/落下/ガソリンスタンドでの一幕)

7月(早乙女さんにはもうデスゲームしかない/テアトルからの逃避/時が乱れ過ぎている!/閲/白い糸)

8月(午後の大進撃/俄雨/タイムマシンのハウツー/閭/一夜限りの友情)

9月(世界の果てまで何マイル?/閃/この夏、あなたのために華を/文字化けして読みにくいけど頑張って/雪景色)

10月(7.62ミリ/首/闌/グッド・デイ/世界は喜びで満ちている!)

11月(地球に磔にされた男/有名悪女になったので好きに生きたいと思います/閥/おとなしい凶器/小説工場)

12月(と、ある日の二人/闘/メビウス/偉大なる夢/害虫駆除)

―2024年―

1月(ドリブレッドをおくれ/カラー・プレリュード/輝くものは全て宝石/残響で踊る人/氷の礫が融けゆくように)

2月(ザ・リーチ/海鳴り/農場を守れ!/チドと危険に遊ぼう/竜が乗った女から生まれた男)

3月(解放区/シンデレラ・グレイ/異端なスター/Low Love/ディッジュディリ・トゥーリィ)

《映画》

『トゥルーマン・ショー』[トゥルーマンと恋人と毒親とおれたち]

《ドラマ》

『星新一の不思議な不思議な短編ドラマ』[色とりどりの作品を押さえた良質なドラマ作品]

『世にも奇妙な物語 SMAPの特別編』[ゾッとする、意味深長な、笑みが零れる、どこか安心する、呵々大笑な……オチのついた物語たち]

『この動画は再生できません』[モキュメンタリー的ヒト怖と緩い空気のコントの融合]

『この動画は再生できません2』[ミステリ要素強めのホラーコメディ。ずっと眺めていたい緩さも健在]

《その他》

書籍の感想/雑記

《国内SF作家》

〈山野浩一〉

『山野浩一傑作選Ⅰ/Ⅱ』[不確かさ、漠然とした不安、そしてやっぱり文章がかっこいい]

『いかに終わるか: 山野浩一発掘小説集』[単なる落ち葉拾いに終わらない作品群。傑作につながるモチーフ、不条理そのもの等]

『花と機械とゲシタルト』[権威に対する多様な見方の物語。10年後にまた感想書きたい]

〈梶尾真治〉

『美亜へ贈る真珠[新版]』[ほろ苦い恋物語にSFのエッセンス]

〈星新一〉

―単作―

―ショートショート集―

〈そのほか〉

杉山俊彦 『競馬の終わり』〔競馬とSFが楽しめる暗く楽しい問題作〕

《海外SF作家》

―長編―

『宇宙の眼』[ぼくがかんがえたさいこうのせかい=他人には地獄]

『最後から二番目の真実』〔情報の虚実を扱った薄暗いけど明るいラストの作品〕

『フロリクス8から来た友人』〔主人公がだいぶ不愉快だけどそれなりに面白い物語〕

『ヴァリス〔新訳版〕』〔理解できたし面白いけど……やっぱり残念〕

―短編集―

ディック短編傑作選

『アジャストメント』[生涯のテーマからさらっと笑えるコメディまで]

『トータル・リコール』[娯楽色が強くすっきり楽しく読める短編集]

『人間以前』[ファンタジーと子供たち。そして最良と最悪の発露]

新潮文庫三部作

『悪夢機械』〔魘される悪夢から喩えとしての機械までバラエティに富む短編集〕

『模造記憶』〔有名作と隠れた傑作となんともいえない作品とここでしか読めない短編と〕

『永久戦争』〔機械による戦争、政争、存在しない戦争、星間戦争〕

―そのほか―

『地獄のハイウェイ』[単純明快な娯楽作品。やっぱりロードノベルが好き]

〈アルフレッド・べスター〉

『破壊された男』[めくるめく展開とハイテンポな文章がたまらない]

『世界の中心で愛を叫んだけもの』[暴力の嵐、愛情の渦、薬物の雷]

〈そのほか〉

《アンソロジー》

『世界ユーモアSF傑作選』〔会話よりもシチュエーションで笑いをとるタイプが多い〕

『シオンズ・フィクション イスラエルSF傑作選』[想像よりずっとバラエティパック]

『ギリシャSF傑作選 ノヴァ・ヘラス』[短くキレのあるアンソロジー]

《文芸》

O・ヘンリ『O・ヘンリ短編集(一~三)』〔世界で愛される名作。いろいろな短編があって素晴らしいけどちょっと訳語が古めかしい〕

J.L.ボルヘス『伝奇集』[短編小説/短編集の良さを再確認できた]

湊かなえ『往復書簡』[徐々に明かされる情報とオチの謎解きが気持ち良い短編集]

夢野久作『少女地獄』[ぷうんと匂い立つ血の香りと破滅への想い]

《ノンフィクション》

〈競馬〉

『名馬を読む』[中国史書で言えば本紀。生涯戦績、繁殖成績、社会現象、特異な事績など]

『名馬を読む2』[世家、列伝など。周縁事情、馬の関係性、時代、個性]

『名馬を読む3』[バラエティ豊かな名馬たちと最新の顕彰馬キタサンブラック]

『名馬を読む4』[栄誉の二レース、年に一度の栄光、忘れられない勝ち方、砂塵の競走]

〈歴史〉

『中国傑物伝』〔文明の擁護者、過小評価された男、バランサー、晩節を全うした者たち〕

《雑記》

漫画の感想/雑記

嘘八百を書き連ねた創作文章

![ドグラ・マグラ HDニューマスター [Blu-ray] ドグラ・マグラ HDニューマスター [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Shp1h6EwL._SL500_.jpg)

![フォードvsフェラーリ 4K UHD [4K ULTRA HD+ブルーレイ] [Blu-ray] フォードvsフェラーリ 4K UHD [4K ULTRA HD+ブルーレイ] [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uif1VZ1xL._SL500_.jpg)